Sejarah keberadaan Kampung Arab di Indonesia tidak lepas dari kebijakan kolonialisme di masa lampau. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik segregasi terhadap penduduk jajahannya. Politik segregasi adalah sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk membuat kelas-kelas sosial dalam penduduk jajahannya berdasarkan ras dan agama.

Dua aturan yang mendasari kebijakan segregasi adalah Wijkenstelsel dan Passenstelsel. Wijkenstelsel merupakan peraturan yang menginstruksikan bahwa orang-orang pendatang non Eropa harus bertempat tinggal pada wilayah tertentu sesuai dengan ras dan komunitasnya.

Sedangkan Passenstelsel merupakan peraturan surat jalan, maksudnya adalah jika orang-orang timur asing mau keluar dari kampung tempat tinggalnya maka harus izin dahulu untuk mendapat surat jalan.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah pemisahan atau lokalisasi tempat tinggal berdasarkan etnis. Orang-orang Bugis atau Makasar akan ditempatkan di wilayah yang memang khusus berisi warga Bugis. Begitupun dengan etnis lainnya, seperti Ambon, Arab, dan Tionghoa.

Politik segregasi juga membagi penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:

- Golongan Eropa (orang- orang kulit putih, seperti Belanda, Inggris, dan Jerman beserta keturunannya)

- Golongan Timur Asing (orang-orang Cina, Arab, Jepang, India, dan lain-lain beserta keturunannya)

- Golongan Bumiputera atau Pribumi (inlander)

Tujuan Belanda melakukan kebijakan ini adalah untuk memisahkan pengaruh antar etnis yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan pemerintahan kolonial. Dengan memecah-mecah wilayah penduduk, Belanda dengan mudah mengkontrol wilayah-wilayah tersebut sesuai dengan kebijakan yang mereka inginkan.

Di setiap wilayah etnis, Belanda akan mengangkat satu orang pemimpin dari etnis tersebut yang diberi jabatan sebagai pemimpin wilayah, yakni Majoor, Kapiten, atau Liutenant. Jabatan ini diberikan Belanda tergantung dari besarnya tanggungjawab dan wilayah etnis bersangkutan.

Pada abad 18 sampai akhir awal abad 19, terjadi gelombang migrasi orang Arab ke Nusantara. Mereka umumnya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Selain untuk mencari ‘Cicin Nabi Sulaiman’ (atau disinonimkan sebagai berdagang) sebagaimana ditulis oleh L.W.C Van den Berg, mereka juga menyebarkan Islam di Nusantara.

Kedatangan mereka ke Nusantara disambut dengan aturan segregasi tersebut, dimana mereka tidak boleh sembarang memilih tempat tinggal, tetapi sudah ditentukan oleh Pemerintah Belanda. Di Jakarta misalnya, mereka yang datang dan ingin bermukim, akan ditempatkan di Pekojan, Jakarta Barat. Di Semarang mereka ditempatkan di daerah Petek dan Jalan Layur. Di Bondowoso mereka ditempatkan dari daerah Kademangan Kulon.

Seiring banyaknya pendatang dari Hadramaut, maka banyak kota di wilayah Jawa menjadi tempat bermukim orang-orang pendatang Arab. Begitu pun di luar Jawa, mereka ditempatkan juga secara terpisah dengan tempat tinggal pribumi.

Menurut catatan, dua etnis pendatang yang paling banyak ke Nusantara adalah etnis Arab dan etnis Tionghoa. Maka sebagaimana Kampung Arab, Pecinan juga banyak terdapat di wilayah Jawa.

Orang-orang Arab yang mayoritas dari Hadramaut tersebut, selain berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam, tak heran banyak tradisi agama yang diadopsi oleh penduduk pribumi dan masih lestari hingga sekarang.

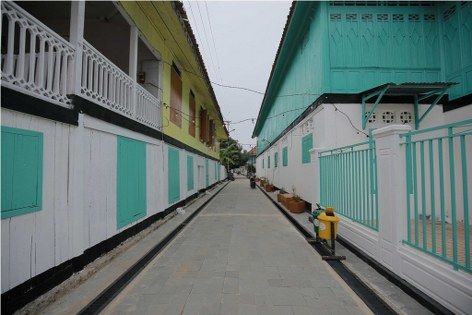

Terkait jumlah Kampung Arab yang masih tersisa dan masih ditinggali oleh etnis Arab itu sendiri, terbilang masih cukup banyak. Bahkan kampung-kampung Arab tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik. Setidaknya ada 10 Kampung Arab yang cukup populer di Indonesia, yaitu Kampung Arab Pekojan (Jakarta), Kampung Arab Panjunan (Cirebon), Kampung Arab Pekalongan, Kampung Arab Petek (Semarang), Kampung Arab Sayidan (Jogyakarta), Kampung Embong Arab (Malang), Kampung Arab Ampel (Surabaya), Kampung Arab Bondowoso, Kampung Arab Al-Munawar (Palembang), Kampung Arab Pasar Lama (Banjarmasin), dan Kampung Tengah (Ternate). (YAS)